「オウンドメディアってなに?」

「オウンドメディアとホームページの違いは?」

という疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、オウンドメディアの概念から注目されている背景、ホームページやコンテンツマーケティングとの違いなどをわかりやすく解説します。

最後まで読めば、オウンドメディアの理解が深まり、メリットを理解した上で制作することができます。

オウンドメディアとは

オウンドメディアとは、一般的には企業が情報提供やサービス紹介の目的で運営しているブログやウェブマガジンのことを言います。

実際には広義の意味を持っており、企業が所有(Owned)するメディア全体を指して言われることもあります。

本記事では、一般的に使われる「情報提供やサービス紹介目的のブログやウェブマガジン」として話を進めていきます。

オウンドメディアが注目されている理由

まずはじめに、なぜオウンドメディアが注目されているのかを説明していきます。

その理由は主に3つあると言われています。

- 広告手法の限界

- SEO対策

- SNSやキュレーションメディアのトレンドへの対応

それぞれの理由を見ていきましょう。

広告手法の限界

オウンドメディアが注目されている理由として、一番には広告手法に限界がきていることがあげられます。

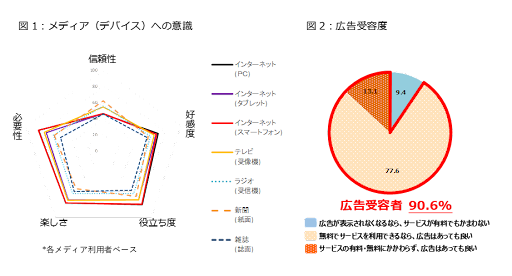

インターネットの利用者が拡大していることや広告自体の認知度は上がってきているものの、広告の観点で、インターネットに対する信頼性は、まだまだ既存のテレビや新聞などに対する信頼性を超えることができません。

一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会「2019年インターネット広告に関するユーザー意識調査」

広告をペイドメディアに依頼することは、そのペイドメディアの信頼度や広告手法に依存することになります。

※ペイドメディアとは企業が費用を支払って広告を掲載する従来型のメディアのこと

伝えたい内容が正しく伝わらなかったり、ペイドメデイアの信頼度が依頼している企業の信頼度に影響が及ぼすため、自社で発信ができるオウンドメディアの必要性が高まっていると言えるでしょう。

SEO対策

オウンドメディアが注目されている2つ目の理由は、オウンドメディアがSEO対策に有効なことです。

SEO対策とは、Googleなどの検索サイトで上位表示となるための対策のことをいいます。

その中でも、顧客が検索する際に打ち込む2語から3語のキーワードを元に各ページがランキング順に表示されるため、どのキーワードでページが上位表示されるかがとても大切です。

一般的なホームページでは、企業名やサービス名など特定のキーワードでは上位表示の可能性がありますが、顧客の悩みや課題に関わるキーワードでの上位表示はほぼありえません。

対して、オウンドメディアでは、特定の悩みや課題を抱えている人に向けている記事なので、会社名を知らない方でもサイトにたどり着く可能性があります。

悩みを抱えている潜在顧客への認知度を上げるためにも、SEO対策として有効なオウンドメディアが注目されているのは必然と言えるでしょう。

SNSやキュレーションメディアのトレンドへの対応

オウンドメディアが注目されている3つ目の理由は、SNSやキュレーションメディアのトレンドに対応する必要が出てきているからです。

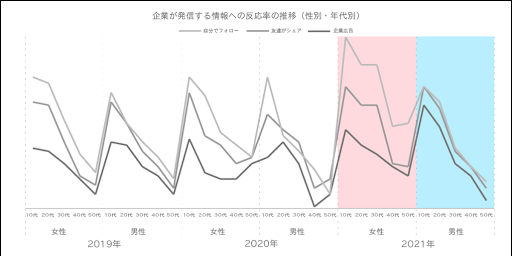

下記の通り、年々企業の発信する情報に対しての反応度合いが高くなってきています。

その中でもとくに女性のフォローアカウントに対する反応が顕著に高いのがわかります。

(出典:日本全国に在住のスマートフォンを所有する10代〜70代の男女)

一般的なホームページのコンテンツでは、拡散の可能性が低いため、オウンドメディアでの有益な情報発信をSNSで拡散してもらうことにより、認知度アップなどが期待できます。

オウンドメディアとホームページ、コンテンツマーケティングとの違い

オウンドメディアとホームページの違い

ホームページも企業が所有している(Owned)メディアであることは間違いありません。

ただし、前述の通り、本記事でいう「オウンドメディア」とは明確な違いがあります。

相違点を整理すると下記の通りです。

- 目的

- ターゲット

- コンテンツ

それぞれ見ていきます。

目的

ホームページとオウンドメディアでは、目的に違いがあります。

ホームページは、会社や商品・サービス内容を知ってもらい、問い合わせ・購入いただくことが目的です。

対して、オウンドメディアは、ユーザーの知りたい情報を提供することにより、認知度の向上や見込み客の獲得、会社やメディアのファンになってもらうことが目的です。

オウンドメディアは、長期的な視点でのマーケティングが目的であると言えるでしょう。

ターゲット

ホームページとオウンドメディアでは、そのターゲットも異なります。

ホームページは、会社名で検索されることや名刺などに記載されているURLでアクセスされることを想定しています。

そのため、対象ユーザーは、既存顧客、取引先、従業員という会社と既に関わりがある人たちです。

対してオウンドメディアは、ある特定の課題や悩みを抱えた不特定多数がターゲットとなり、貴社の名前も知らないような、全く関係や接点がない人たちがサイトへ訪れることを狙いとしています。

コンテンツ

目的もターゲットも違いますので、コンテンツにも違いがあります。

ホームページは、会社の概要、事業内容や商品・サービス内容が主なコンテンツで、会社の名刺代わりになるコンテンツになっています。

対してオウンドメディアは、会社とは一見関係のない情報をブログ形式で発信をしています。

一定のテーマに沿ったコンテンツで、悩みや課題を抱えた人に向けたお役立ち情報がそのコンテンツになります。

オウンドメディアとコンテンツマーケティングの違い

次に、コンテンツマーケティングとの違いを解説します。

コンテンツマーケティングとオウンドメディアは同じように語られる場合もありますが、実際はコンテンツマーケティングの施策の一つがオウンドメディアという位置づけになります。

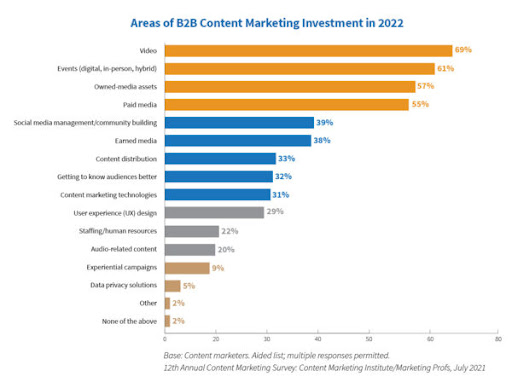

実際にコンテンツマーケティングには、オウンドメディア以外にも下記などが含まれます。

- 動画

- カンファレンスなどのイベント

- ペイドメディア

- SNSマネジメント/コミュニティビルディング

- アーンドメディア

- コンテンツ配信

コンテンツマーケットの中でもアメリカでは、動画、イベントに次いでオウンドメディアが注目されていることは、ポイントです。

理由としては、営業手法が対面からWeb活用に移行していることなどがあげられています。これは日本でも同様の傾向があるので、今後はよりニーズが高まっていくことが予想できます。

オウンドメディアのメリット

こちらでは、具体的にオウンドメディアを運営するメリットを4点ご紹介します。

広告宣伝費を節約できる

圧倒的なブランディングが期待できる

顧客のロイヤリティを高められる

幅広い地域を対象にできる

一つずつ解説します。

広告宣伝費を節約できる

オウンドメディアを運営するメリット1つ目は、広告宣伝費を節約できることです。

なぜなら、オウンドメディアではSEO対策による上位表示を目指すため、広告は使用しないからです。

長期的な集客が見込めるオウンドメディアにおいて、ペイドメディアへのコストを削減し、広告宣伝費が削減できることは大きなメリットです。

圧倒的なブランディングが期待できる

オウンドメディアを運営するメリット2つ目は、圧倒的なブランディングが期待できることです。

オウンドメディアでは、直接的に会社や商品のことを伝えるのではなく、対象のユーザーが抱えている悩みや課題にまつわるコンテンツを発信します。

単にセールスをする会社ではなく、きちんと悩みや課題を解決してくれる会社だと認知されやすいため、企業価値の向上が期待できます。

顧客のロイヤリティを高められる

オウンドメディアを運営するメリット3つ目は、顧客のロイヤリティを高められることです。

既存の顧客にもオウンドメディアを見てもらうことで、貴社が自社の商品に詳しいだけでなく、商品にまつわる分野の専門家であることが伝わります。

商品やサービスだけでなく、関連する分野のプロフェッショナルとして信頼され、ロイヤリティを高めることに繋がるのはメリットの一つといえるでしょう。

幅広い地域を対象にできる

オウンドメディアを運営するメリット4つ目は、幅広い地域を対象にできることです。

なぜなら、インターネットでの集客は、特定の地域に限定されないからです。

地域限定で探している見込み客でない限りは、特定の悩み・課題を解決したいという目的で貴社のサイトを訪れれば、顧客となる可能性があります。

地域で限定されないオウンドメディアの集客は大きなメリットであることは間違いありません。

オウンドメディアの作り方

こちらでは、「オウンドメディアを作りたい」という方に向けて、作り方のポイントを解説していきます。

下記の通り3つのステップに分けて考えることが大切です。

- 目的を決める

- 集客チャネルを決める

- 自社運用か外注するかを決める

一つずつ解説します。

目的を決める

オウンドメディアを作る最初のステップは、目的を決めることです。

目的は、主に3つあります。

- 自社や商品・サービスの認知度を高めること

- 自社のブランドとしての価値を高めること

- メディアとして、売上をあげること

明確な目的を決めて、数字の目標まで落とし込めば最初のステップは完了です。

集客チャネルを決める

オウンドメディアを作るステップとして、集客チャネルを決めることはとても重要です。

集客チャネルとは、オウンドメディアにアクセスしてもらうための経路です。

主には下記から選択します。

- 自然検索

- ソーシャルメディア

- リンク

- 口コミ

- 広告

この中でも広告などはオウンドメディア立ち上げの理由と反するため検討する必要はありません。

自然検索を目指しながらも認知度を高めるために、ソーシャルメディアや既存顧客への告知を上手く活用することをおすすめします。

自社運用か外注するかを決める

オウンドメディアを作るための最終ステップは、自社運用か外注するかを決めることです。

オウンドメディアの立ち上げ・運営には、さまざまな専門知識が必要です。

自社運用の場合でも、片手間の社員ではなく専属で従事できる人員の確保やチーム作りが必要になります。

社員の特性などから、どこまで自社で運用し、どこから外注するのかを決める必要があります。

最後に

本記事では、オウンドメディアについての定義から制作会社の選び方まで一通り詳しく解説してきました。

オウンドメディアの制作や運用には専門的な知識が必要です。

もし、外注を検討しているのなら、下記のポイントを参考に選びましょう。

- 実績があるかで選ぶ

- 見積もり・費用が予算に合うかで選ぶ

- SEO対策に強いかで選ぶ

- アフターフォローの有無で選ぶ

- コンテンツ制作への対応で選ぶ

貴社に合うオウンドメディア制作の一助となれば幸いです。

オウンドメディア制作を検討中の方におすすめ